Un mensaje en la aplicación de citas Hinge pide que escribas dos verdades y una mentira. Podría decir: estuve en una secta cuando era adolescente. Me comprometí tras solo dos meses de noviazgo. Tuve un derrame cerebral a los 44 años, después de poner fin a mi matrimonio de 19 años.

¿La única salvedad? Las tres cosas son ciertas.

Me uní a una secta porque no me conocía a mí misma. Luego me precipité al matrimonio porque seguía sin conocerme. El matrimonio fue mi primera y única relación duradera. Solía avergonzarme de eso. Fue un matrimonio doloroso, pero no me gusta decirlo porque me parece una actitud malagradecida ante las cosas bellas que generó, sobre todo nuestros tres hijos.

Al final de El mago de Oz, Glinda le dice a Dorothy: “Siempre has tenido el poder”. Antes odiaba esa frase, pero ahora tiene sentido. Yo no entendía el poder que tenía. Claro, alguien podría habérmelo dicho antes. Aunque no les habría creído.

Casi al final de mi matrimonio, vi a un hombre al otro lado de un salón y ambos sentimos una sensación eléctrica de reconocimiento. Nos hicimos amigos. Con él, experimenté lo que era sentirme verdaderamente segura. Tenía la seguridad de que nada podía empequeñecerme ante él.

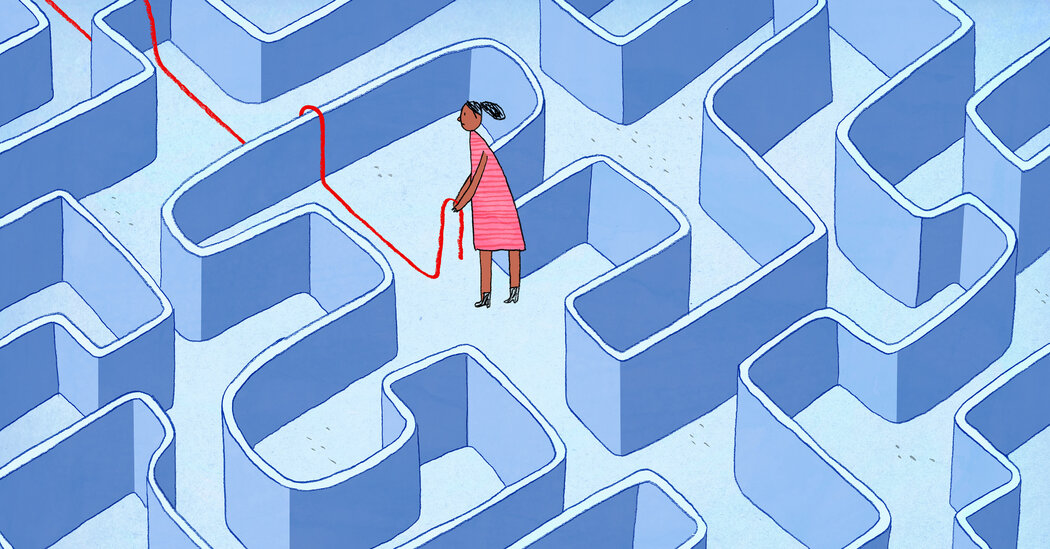

Nuestra amistad fue el hilo rojo que finalmente me sacó del laberinto. Con el tiempo, sin embargo, se hizo imposible ignorar lo que era más que obvio: nos sentíamos atraídos, pero ambos éramos casados y ninguno de los dos estaba dispuesto a tener una aventura. Muy a nuestro pesar, nos dijimos adiós. Nunca llegamos a tocarnos, pero aun así la relación trastocó nuestras vidas.

Después del derrame, pasé una semana en el hospital. Tenía la mano y el brazo azulados por toda la sangre extraída. No podía andar con facilidad. Me sentí desesperanzada hasta que me envió un mensaje de texto. Intentamos procesar la situación.

“Siento que vives en el lugar dentro de mí donde voy para estar solo”, me dijo.

Él temía ser un cliché, desconfiaba de la fantasía. Había pasado por varias relaciones intensas y estaba en su segundo matrimonio. Yo solo había tenido uno. Le dije que sentía que había salido perdiendo.

“Dejaste de lado tus propios deseos por tus hijos”, me dijo. “No perdiste, diste”. Pensaba que yo debía ser más egoísta y admitió que él no podía serlo. Volvimos a despedirnos, esta vez para siempre. Le lloré más a él que a mi matrimonio.

Tardé un año y medio en intentar salir con alguien. El primer chico con el que salí tenía velas encendidas y una lista de canciones de seducción preparada cuando llegué. Nos acariciamos y besamos durante 20 minutos y la cita terminó. Me sentí como si me hubiera presentado a una audición para ser la novia de alguien y no me dieron el papel.

Meses después, tuve un puñado de citas con otra persona y llegué a otro callejón sin salida.

Con el tiempo me di cuenta de que todas las personas que me habían gustado no habían estado disponibles de alguna manera. Siguieron otras revelaciones, pero dudé en volver a intentarlo.

El otoño pasado conocí a alguien en el trabajo. Sus pálidos ojos verdes se encontraron con los míos y se acercó mucho. Parecía involuntario. Normalmente, la proximidad me habría inquietado, pero estaba intrigada.

“Acabo de tener un nuevo flechazo”, bromeé con un compañero de trabajo.

Quedamos en vernos para colaborar en un proyecto. Había una intimidad fácil. Mantenía un intenso contacto visual, se acariciaba la cara y se pasaba las manos por el pelo. Reconocí que su lenguaje corporal transmitía algo, pero no confiaba en mi interpretación.

Mi hija se me acercó por detrás cuando navegaba por mi teléfono celular y me dijo: “Dios mío, ¿en serio estás buscando en Google si el lenguaje corporal de alguien dice que se siente atraído por ti?”.

“Sí”, dije, avergonzada.

Se rio.

Yo tenía 47 años. Él era, al menos, 10 años más joven, así que pensé que no podía estar interesado en otra cosa que no fuera una relación profesional conmigo.

Cuando acepté un nuevo trabajo en otra organización, le hablé de un programa y charlamos. Me preguntó cuánto tiempo llevaba divorciada.

¿Quizás estaba interesado? De ninguna manera.

Entonces me preguntó qué edad tenía cuando me casé y cuánto tiempo estuvimos juntos.

Se lo dije y pensé: aquí vamos. Hará las cuentas y esto terminará.

En lugar de eso, preguntó: “¿Qué harás esta noche?”.

“Ver una película”.

“Me hubiera gustado ir si no estuviera en la ciudad”, respondió.

“Cuidado”, bromeó mi hija. “Podría ser un cazador de MILFS”, dijo refiriéndose al acrónimo para las madres sensuales.

Nos vimos el martes siguiente. Me saludó con un abrazo y también se despidió así. Yo aún no estaba segura de que fuera una cita. ¿Le gustaba o no?

Más tarde, abordó el tema. Se acabó la confusión.

Me miré en el espejo y me avergoncé, pensando en los cuerpos impecables de treintañeras que quizá estaba acostumbrado a ver. Pero parecía bastante contento con el mío. Éramos compatibles en muchos aspectos. La mayor parte del tiempo, no parecía que hubiera una diferencia de edad. Una vez, sin embargo, dijo: “Ojalá hubiera sido adolescente en la década de 1990” y yo, que había sido adolescente en ese tiempo, deseé desaparecer.

Él sabía lo de la secta, así que comprendió que yo no había sido realmente una adolescente en los noventa, al menos no una típica adolescente. Le conté que cuando dejé la secta no conocía nada de la música de aquella época; era como si hubiera sido amish.

“Si no te hubieras unido a la secta, habrías formado parte del ambiente riot grrrl”, me dijo. “Quizá habrías estado en una banda”.

No había esperado sentirme tan vista por nadie desde que me despedí del hombre del hilo rojo. Descubrí que tenía la atrevida esperanza de que tal vez esto podría llegar a ser algo.

No lo era. Se mostraba indeciso. Cuando hablamos de eso, me dijo: “Si te hace sentir mejor, no voy a ir a ninguna parte pronto”. Cuando siguió retrayéndose, le dije que no podía soportarlo. Dijimos que seguiríamos siendo amigos.

Un par de semanas después, estaba con mi hijo y mi hija cuando me mandó un mensaje.

“¿De verdad pueden ser solo amigos?”, me preguntó mi hija. “¿No te pondrás triste?”.

“¿Y si habla de otras chicas?”, dijo mi hijo. “¿Te sentirás decepcionada?”.

Al escuchar sus pensamientos, sentí esperanza por ellos. Yo tardé demasiado en aprender estas cosas. Ellos lo entendieron mucho antes. Quizá cometerían menos errores que yo.

A la semana siguiente volvió a escribirme y me invitó a salir. En contra de mi buen juicio, fui. Él ponía música mientras yo escribía y dibujaba. Ese tiempo paralelo lo fue todo para mí.

Más tarde, se sentó a mi lado en el sofá y me preguntó: “¿Te importa si me siento más cerca?”.

Debería haberle dicho que sí me importaba. Demasiado para ser solo amigos.

Cuando nos habíamos acostado antes, él estuvo muy presente, muy conectado. Ahora, estaba en otra parte. Silencioso, con los ojos cerrados, satisfaciendo una necesidad.

Dos días después, le dije que ya no podíamos vernos. Estaba triste, pero no desconsolada. Claro que estaba decepcionada, pero prefería llorar la amistad que aferrarme a fantasías sobre nuestro potencial. Podía reconocer que, aunque él me importaba, no podía vivir una situación dolorosa.

En el pasado, la fantasía habría eclipsado la realidad. Habría creído que era amor y permitido que se prolongara aunque me irritara y me pusiera ansiosa. Habría perdido horas analizando qué había hecho mal y esperando a que él volviera a mí.

Esta vez, veía el callejón sin salida. Quería algo consistente y él no podía dármelo. Estaba dispuesta a esperar a alguien que sí pudiera. En lugar de fracaso, lo sentí como un acto de amor.

Parecía tan obvio que no pude evitar preguntarme por qué tardé tanto. Tuve que aceptar que no podía saltarme la curva de aprendizaje.

Hace poco, mis hijos y yo estábamos hablando y riendo juntos, y era la alegría más radiante. Recordé cómo el hombre del hilo rojo dijo que yo no había perdido. Tenía razón. También recordé cómo él luchaba con la fantasía. “Necesito aprender a convivir con el vacío en lugar de intentar llenarlo”, me había explicado.

En aquel momento no entendí lo que quería decir, pero ahora sí. Yo también he tenido que aprender a convivir con el vacío. He necesitado estar presente y quererme.

Ya no me avergüenza que mi camino sea inusual. Me miro al espejo y siento mucha ternura por la mujer que veo. Sonrío pensando: esta ha sido una vida plena. Y aún queda tiempo.

Annie Dwyer es artista y escritora en Kingston, Nueva York.